在前面的幾篇文章中,我們對敏感肌膚的定義、成因、敏感肌護理類活性成分及其在修護舒緩方面的功效評估做了比較系統的講解和論述,但關于皮膚本身相關知識的介紹還不夠詳細。可能很多讀者對我們人體皮膚的構造存在一些困惑,相信看完這篇文章,你一定會有所收獲。在這篇文章中,我們將從皮膚的最外層——表皮講起,深入到中間的真皮層,再到最內層的皮下組織和皮膚附屬器,逐層剖析皮膚的復雜構造。我們還將討論皮膚如何響應外界刺激,以及它如何隨著時間的推移而變化。近年來,體外皮膚微生態模型在護膚品檢測和評估方面的應用日益增多,這一趨勢反映了科學界和美容行業對于更安全、更有效護膚產品的追求。體外皮膚微生態模型通過模擬人體皮膚結構、功能以及微生物群落,為研究護膚品成分對皮膚健康的影響提供了一個新視角。

皮膚結構及生理學

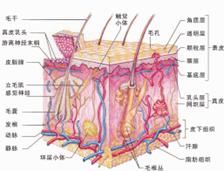

皮膚作為人體最大的器官,承擔著屏障保護、溫度調節、呼吸、吸收、代謝、免疫和感覺感知等多種功能,從最外層開始,主要由表皮、真皮層、真皮下組織和皮膚附屬器等組成。

圖1 皮膚結構示意圖(圖源網絡)

圖1 皮膚結構示意圖(圖源網絡)

表皮

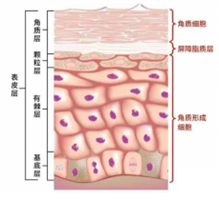

表皮的厚度并不固定,在不同身體部位有顯著差異。一般而言,表皮厚度范圍大約在0.05-1.5 mm之間。眼瞼皮膚是全身最薄的部位之一,表皮厚度僅約0.05 mm,而掌跖(手掌和腳掌)皮膚最厚,可達1.5 mm。表皮由外到內可分為皮脂膜、角質層、透明層(僅在某些部位如掌跖存在)、顆粒層、有棘層和基底層。基底層最深處最年輕、未分化的角質形成細胞不斷更新表皮。接下來讓我們對表皮的構成來進行逐層分析吧~

圖2 皮膚表皮層結構示意圖(圖源網絡)

皮脂膜(Sebum Film)是由皮脂腺分泌的皮脂(Sebum)、汗液中成分以及自然脫落的角質細胞混合而成的弱酸性薄膜。皮脂膜能夠形成一層物理屏障,減少外界細菌、灰塵和其他皮膚刺激或感染物質侵入;防止水分過度蒸發,維持皮膚柔軟和彈性。此外,通過控制皮脂分泌,皮脂膜還能幫助調節皮膚表面pH值,維持酸堿平衡,這對皮膚健康非常重要。

角質層(Stratum Corneum)由多達幾十層死亡、扁平化無核啞鈴狀角質細胞構成,緊密排列形成皮膚的主要保護屏障,抵御外界紫外線照射、機械損傷、有害化學物質和微生物等侵害。角質層通過內部天然保濕因子(NMF)和脂質(如神經酰胺、膽固醇、自由脂肪酸)鎖住水分,保持皮膚柔軟和彈性。受損的角質細胞可以通過自然脫落(皮膚更新過程)被新的角質細胞替代,從而維持皮膚表面完整性和功能性。

透明層(Stratum Lucidum)是位于角質層和顆粒層之間的一層薄薄的透明皮膚組織,由幾層扁平、無核的死細胞構成,充滿了被稱為“透明質”(Eleidin)的透明蛋白質,主要存在于手掌和腳底等皮膚較厚部位。這一層在光學顯微鏡下看起來非常透明,因此得名“透明層”,它由顆粒層細胞中的角蛋白顆粒(Keratohyalin granules)轉化而來,有助于細胞水合作用和進一步角質化,增強皮膚表面保護屏障。

顆粒層(Stratum Granulosum)位于棘細胞層淺層,由2-5層扁平化梭形細胞構成,細胞排列與皮膚表面平行,細胞核橢圓形并位于細胞中央。這些細胞質周邊張力原纖維束密布,細胞中產生大量角蛋白和脂質顆粒,是形成皮膚防水屏障的關鍵成分。隨著顆粒層細胞逐漸向淺層推移角化,粘多糖、磷脂類等內容物不斷從膜被顆粒排出,進入細胞間隙,形成細胞間質的一部分,使表層細胞間結合力更牢固,阻止外物侵入。

棘層(Stratum Spinosum)由4-8列多角形棘狀細胞構成,細胞間隙中有淋巴液流通,能夠供給皮膚營養和水分,并通過細胞間橋(脫脂物質)相互連接。正是這些細胞間橋上可見著色較深的梭形小顆粒---橋粒(Desmosome),使得棘層在顯微鏡下看起來有棘狀突起。細胞繼續分裂增生,增加表皮厚度,同時參與免疫反應。

基底層(Stratum Basale)位于表皮最深處,由單層立方或柱狀基底細胞構成,又叫干細胞。細胞排列成柵狀,長軸與基底膜垂直,還包含黑色素細胞和少量黏膜細胞。基底層是皮膚的原位層和生發層,通過細胞分裂不斷更新表皮細胞。黑色素細胞在這一層產生黑色素,幫助抵御紫外線的傷害。

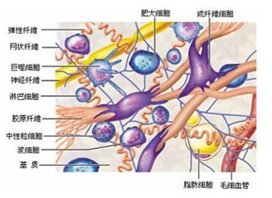

真皮層

真皮層位于表皮下方,厚度為0.2厘米左右,是由緊密結構的結締組織構成的厚實層,可分為乳頭層(Papillary Layer)、乳頭下層及網狀層(Reticular Layer),主要由膠原蛋白和彈性纖維組成,此外還包括神經、毛細血管、汗腺及皮脂腺、淋巴管及毛根等組織。

乳頭層(Papillary Layer)位于最上方,接近表皮,由富含血管和神經末梢的疏松結締組織構成,表面形成眾多的乳頭狀突起,從而增加與表皮的接觸面積,改善兩者之間的營養和信息交換。

網狀層(Reticular Layer)位于乳頭層下方,是構成真皮層的主要部分,由密集、不規則排列的膠原蛋白纖維和彈性纖維構成,為皮膚提供強度、彈性和韌性的支持。

真皮層具有包括支撐作用、營養供應、感覺功能、溫度調節、免疫防御和修復再生等多種功能。真皮層為皮膚提供結構上的支撐,保障皮膚彈性和強度;其中的血管為表皮層提供必需營養物質,并協助廢物的運輸和排出;真皮層內含有神經末梢和感受器,負責對痛覺、觸覺、壓力和溫度的感知。

此外,真皮層中血管和汗腺參與體溫的調節。血管通過擴張和收縮來調節體溫,而汗腺通過分泌汗液幫助散熱。此外,皮層中還含有樹突細胞等免疫細胞,參與皮膚免疫防御反應。真皮層具有一定的修復和再生能力,傷口愈合主要通過真皮層中成纖維細胞和新生血管完成。皮層中附屬器管如毛囊和汗腺等,負責生發及汗液分泌,協助體溫調節和廢物排泄。

圖3 皮膚真皮層組成示意圖(圖源網絡)

護膚研究的前提:皮膚結構與功能

了解皮膚的構造及功能是實施有效護膚措施的基礎,我們日常的護膚活動主要針對皮膚角質層和真皮層,它們的表觀形態對皮膚健康狀況的影響各不相同。

皮膚的健康狀況極大地依賴于皮膚屏障的完整性,表皮屏障主要由角質層細胞、細胞間脂質和天然保濕因子形成的“磚墻式”結構構成。此外,還包括皮膚表面皮脂膜及其外層微生物群落。皮膚真皮層結構復雜,包含多種炎癥細胞(肥大細胞和中性粒細胞等)及各種纖維結構(彈性纖維、膠原纖維和神經纖維等),它們共同作用保持皮膚健康和美觀。然而,這些成分也可能成為引發皮膚問題的根源,導致皮膚疾病和損傷,如激發炎癥反應、促進皺紋形成等。

因此,在護膚研究時我們不應僅局限于皮膚的表觀特征變化,更要去探尋這些現象背后的生物學機制。比如是什么導致了皮膚屏障的受損、角質細胞形態的改變和炎癥因子分泌的增加,可能包括某些基因表達的變化、DNA的損傷以及蛋白組學和代謝組學等研究。這種深入的研究方法有助于全面理解皮膚狀態的調控機制,從而開發出更有效的皮膚護理產品。

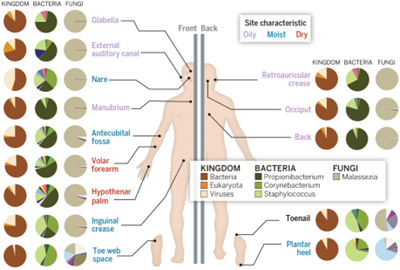

皮膚微生態

著名生物學家路易斯·帕斯特曾說過:“微生物的數量比人類還要多,它們是我們神秘的鄰居。”皮膚不僅是人體最大的器官,同時也是一個由眾多微生物組成的復雜生態系統,僅次于腸道,被稱為皮膚微生物組。這個生態系統主要由常駐微生物和暫駐微生物組成。

圖4 皮膚表面微生態(圖源網絡)

人體皮膚是細菌、真菌、病毒、古細菌和小型節肢動物等大約40萬億微生物的家園。皮膚微生態系統通過維持其物種組成的動態平衡,能夠有效阻擋病原體侵襲并調控宿主的免疫反應,幫助構建皮膚固有免疫和適應性免疫屏障。這對宿主皮膚健康的維持極為關鍵。一旦微生物群落的平衡被打破,就可能導致病原體過度繁殖和有益共生微生物減少,加劇宿主炎癥反應,使得如痤瘡、銀屑病、特應性皮炎(濕疹)和脂溢性皮炎等慢性炎癥性疾病變得更加難以治愈。

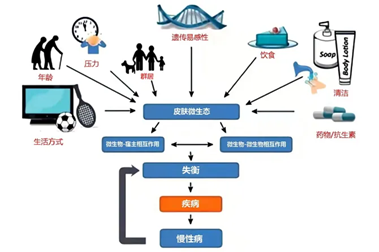

圖5 各種因素導致微生態失衡(圖源網絡)

常駐微生物通常對人體無害,有些甚至能對皮膚健康產生積極作用,常見的有表皮葡萄球菌、類棒狀桿菌、痤瘡丙酸桿菌、顆粒表皮桿菌、藤黃微球菌和馬拉色菌等。與之相對的暫駐微生物,是由外界環境接觸帶入的微生物,包括可能成為條件性致病菌的金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌和溶血鏈球菌等。傳統認為,在皮膚未受損的情況下,真皮層和皮下組織通常是無菌的。但最新研究揭示,表皮葡萄球菌和某些假單胞菌屬的菌種可能也存在于這些皮膚層中。這些共生細菌穿透表皮屏障并到達真皮層的具體機制,仍需深入研究。本文暫做概述,后續可能推出系列文章詳細介紹。

參考文獻:

[1] Belkaid Y,Segre A J. Dialogue between skin microbiota and immunity[J].Science,2014,346(6212):954-959.

[2] Brito S ,Baek M ,Bin H B .Skin Structure, Physiology, and Pathology in Topical and Transdermal Drug Delivery[J].Pharmaceutics,2024,16(11):1403-1403.

[3] Huizhen C ,Qi Z ,Qian Z , et al.Skin Microbiome, Metabolome and Skin Phenome, from the Perspectives of Skin as an Ecosystem[J].Phenomics,2022,2(6):363-382.

[4] L A B ,Yasmine B ,A J S .The human skin microbiome.[J].Nature reviews. Microbiology,2018,16(3):143-155.

[5] 劉岸.皮膚生理學[M].南京大學出版社:202211.179.

[6] 馬雪,宋艷青,盤瑤,等.化妝品功效評價(Ⅻ)——皮膚生理學檢測在化妝品功效評價中的應用[J].日用化學工業,2020,50(01):14-19.

[7] 夏晶晶,鐘倩,魏情珍,等.皮膚上的“生態系統”:皮膚微生物組[J].科學,2022,74(01):7-11+4.