每個人毛囊的類型、數量以及分布在胚胎發育階段就已經從基因上決定了,然而,主要在雄激素等激素的影響下,毛囊及其產生的毛干的大小可能會隨著時間的推移而變化。

人體表面,除無毛區域,存在三種毛發,分別是胎毛、絨毛和終毛,胎毛是胎兒時期形成的第一批體毛,通常僅在出生后的前幾周出現,然后自然脫落;絨毛很短、顏色淺,在皮膚的延伸深度不超過真皮,相比于絨毛,終毛較粗、長,顏色較深。

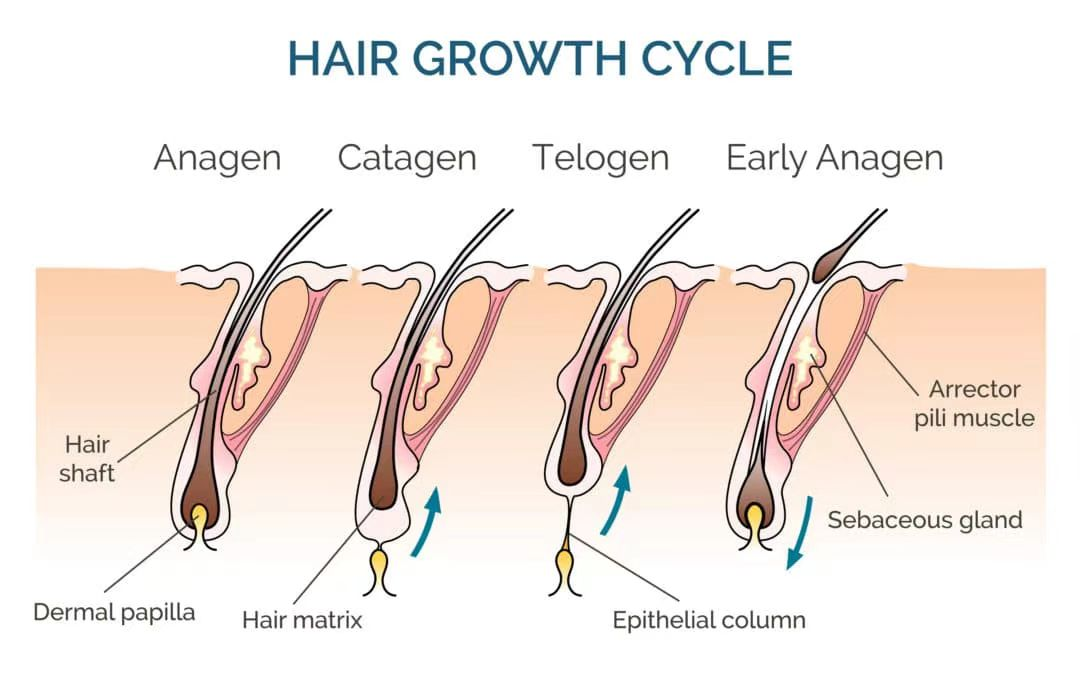

哺乳動物毛發的生長和脫落呈周期性變化,經歷生長期、退行期、休止期再向生長期轉變進入新的生長循環,與其他哺乳動物不同,人類各個毛囊的生長和毛干脫落不是同步的,健康頭發的90%以上的毛囊處于生長期,持續4-7年,退行期為2-3周,休止期約為幾個月,休止期毛囊的毛干受輕微牽拉就會自然脫落。頭皮上的毛發每天長約0.3~0.4毫米,生長期時間決定毛干總長度,身體其他部位毛囊的生長周期比頭皮毛囊的要短得多,僅有4-7個月不等,因此體毛比頭發短得多。頭發的生長期毛囊比例變少,將導致毛發密度降低,表現為脫發。

性成熟的特征是青春期體毛的生長,通常男性的體毛生長程度高于女性。隨著成熟和對雄激素的暴露,絨毛毛囊發育成終毛毛囊,產生更大、更卷曲和更深的毛干。終毛因其所在區域及其對雄激素的敏感性而不同:雄激素依賴型(腋毛、胡須)、雄激素不敏感型(眉毛)、雄激素非依賴型但雄激素敏感型(易感個體的頭頂)。

對于男性,雄激素刺激胡須、腋毛和體毛生長,但抑制雄激素易感人群頭頂部毛發生長而導致禿頂,這種相反的作用被稱為“雄激素悖論”。女性的腎上腺和卵巢也會合成、分泌雄激素,女性多毛癥以及多囊卵巢綜合征患者的體毛相對旺盛,雄激素因素是其關鍵誘因,但同時它也是女性型脫發的原因之一。這表明雄激素不僅可以調節男性的毛發生長,還可以調節女性毛發生長。

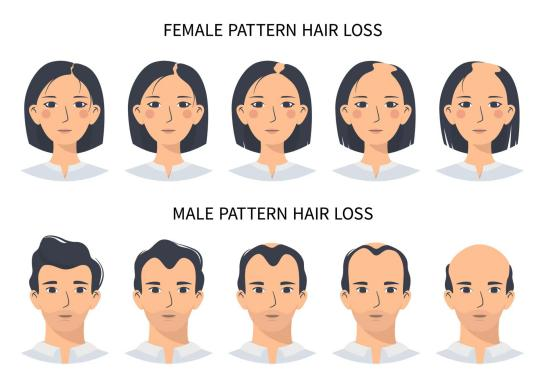

雄激素脫發具有遺傳易感性和雄激素依賴性。體毛旺盛可能意味著體內雄激素水平較高,隨著年齡的增長,患雄激素脫發的風險較大(相對體毛較少人群而言,還與遺傳有關,并不絕對)。雄激素脫發會導致毛囊進行性萎縮,毛囊體積變小,終毛轉變為絨毛,直至毛囊完全消失。

目前,除植發外,尚無完全逆轉雄激素脫發的特效藥,因此體毛旺盛的人群更應該關注頭皮頭發健康,保持健康生活習慣,使用具有防脫功效的護理產品,減緩雄脫進程,不要等毛囊完全消失,悔之晚矣!

參考文獻

[1]Penelope A. Hirt, Ralf Paus (2019). Chapter 1-Healthy Hair (Anatomy, Biology, Morphogenesis, Cycling, and Function). In Mariya Miteva. Alopecia. Elsevier.

[2]Inui S, Itami S. Androgen actions on the human hair follicle: perspectives. Exp Dermatol. 2013, 22(3): 168-71.