01香精香料指哪些物質

香精香料是化妝品原料的重要組成部分。根據《日用香精》(GB/T 22731—2017)的定義,日用香精是由日用香料以及輔料按一定配方調制而成的混合物[1]。可見,香精既是一種混合物,又是一種加工產品。對于香料系指天然或人工合成的、能被人類嗅覺嗅出香氣的物質,它具有特定功能團或特定化學結構[2]。從來源的角度,指從帶香物質中提取或人工合成方法得到的致香物質,是配制香精的原料[3]。

02 香精香料的安全性

化妝品的安全評價包括原料、微生物、使用后的不適等。其中消費者在使用化妝品時常見的是皮膚過敏等。有人對1609 名成人受試者進行持續五年的跟蹤統計后,發現196名 (12%)對化妝品和洗護用品產生了過敏性反應。其中69人(占產生過敏反應人數的35%和總人數的4.3%)的過敏性反應與含有香精香料的產品有關[4]。

因此在進行化妝品配方設計時,一定要注意禁限用原料的使用,不同種類的香料對于不同人都會有致敏作用和刺激反應,甚至有可能引起過敏性接觸皮炎、光致刺激作用、光致毒性、免疫性蕁麻疹等癥狀。

如苯甲醇中毒表現為中樞神經系統毒性,可引發頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、疲乏等;檸檬醛濫用可導致眼壓升高,嚴重者繼而引發青光眼;呋喃香豆素具有光毒性,在長波紫外光照射下可能導致頭暈、視力迷糊等癥狀。

03 國外法規對于香精香料的相關規定

按照歐盟的化妝品指示76/768/EEC的標簽規則規定:香水和芳香成分及其原料以“香水”或“芳香”一詞來提及,在駐留型化妝品中含量≥0.001%、在沖洗型化妝品中含量≥0.01%時需要標注。

在歐盟化妝品和非食品委員會(European Commission for Cosmetics and Non-Food Products, SCCNFP)在SCCNFP/0017/98(1)這份文件中(圖1),確定了26種具體的香精過敏原并認為:商家應該向消費者提供有關它們存在于化妝品中的信息。

圖1 SCCNFP/0017/98(1)文件中的26種香精過敏原名單(來源于網絡)

圖1 SCCNFP/0017/98(1)文件中的26種香精過敏原名單(來源于網絡)

以上成分過敏源一共分成了3組:

A組包括一些經常接到過敏報告的香精成分:戊基肉桂醛、戊基肉桂醇、苯甲醇、水楊酸芐酯、肉桂醇、肉桂醛、檸檬醛、香豆素、丁香酚、香葉醇、羥基香茅醛、羥異己基3-環己烯基甲醛、異丁香酚:

B組是相對不常接到過敏報告的香精成分:茴香醇、苯甲酸芐酯、肉桂酸芐酯、香茅醇、金合歡醇、己基肉桂醛、丁苯基甲基丙醛(鈴蘭醛)、D-檸檬烯(苧烯)、芳樟醇、2-辛炔酸甲酯、α-異甲基紫羅蘭酮。

最后再補充了兩個天然香精成分:橡苔(EVERNIA PRUNASTRI)提取物,樹苔(EVERNIA FURFURACEA)提取物。

以上26種成分組成了流傳甚廣的“歐盟確認致敏的26種香精成分”。歐盟并未對其他香精香料的致敏風險提出意見和檢測方法,但對禁用的香精香料列出名單,與國際日用香料協會(International Fragrance Association,簡稱 IFRA) 提出的禁用名單基本一致。

IFRA以日用香料研究所(RIFM)的安全評價結論為主要依據,對涉及日用香料香精的禁限用物質以及在日用加香產品中的限量等做出規定,截至2021年8月,IFRA已至第50次修訂,該次修訂禁止薄荷內酯(CAS 13341-72-5)作為日用香料使用[5]。

04 我國法規對于香精香料的相關規定

根據國食藥監許[2010]258號,在化妝品配方申報時,如配方中使用了香精原料,原料僅以“香精”命名即可,不須申報香精中具體香料組分的種類和含量。而《化妝品安全技術規范》中對禁用香料未單獨列表,但與歐盟化妝品法規中的禁用香料大體一致。

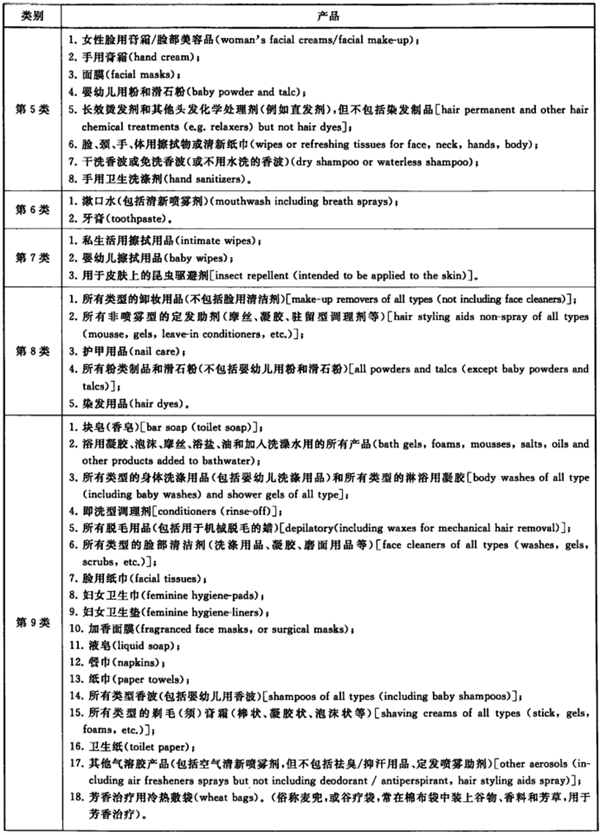

我國現行的《日用香精》(GB/T 22731-2017)(圖2)規定了日用香精的定義、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸、貯存、保質期,同時也要求香料香精制造商以書面形式告知客戶在11類加香產品或指定產品的最高用量。

圖2 GB/T 22731-2017規定的11類加香產品(來源于網絡)

圖2 GB/T 22731-2017規定的11類加香產品(來源于網絡)

實際上《日用香精》既要求香料香精制造商評估香精產品在11類加香產品的安全添加量, 同時也指導化妝品企業對于香精產品的安全添加量進行參考添加。但因為是推薦性標準(GB/T),對GB/T 22731—2017的實施與監管的執行上缺乏強制性。

結語

隨著化妝品中香精香料的應用越來越廣,其安全性也需引起足夠的重視。應從檢驗技術創新發展和標準法規出臺實施等方面建立健全的監管機制,并結合科學有效的風險評價,嚴格把控已收錄香精香料的質量和安全性,對新的香精香料也有一個透明和可執行的標準,從而有效保障我國化妝品消費者的健康和化妝品行業的穩健發展。

相關推薦:

我們的服務:

| 研發服務 | 體外功效評價 |

• 研發咨詢服務 |